生前整理をするメリット・デメリットとは?失敗しないための取り組み方を徹底解説

生前整理を行っておけば、自分に万が一のことがあるときに家族の負担を大きく減らせます。しかし、実際には、何から手をつけてよいのかよく分からないという声は多いものです。

そこでこの記事では、生前整理に失敗しないための取り組み方を徹底解説します。最後までお読みいただけると、生前整理を行うメリット・デメリットをしっかり押さえたうえで、上手に進めるコツもつかめますので、ぜひご参考になさってくださいね。

目次

1.「生前整理」は人生の終着点を見据えて身の回りを整える活動

- 2-1.遺族の負担を軽減できる

- 2-2.相続トラブルを未然に防ぎやすくなる

- 2-3.物理的にも精神的にもゆとりが生まれる

- 4-1.不用品回収業者

- 4-2.生前整理専門業者に依頼する

- 4-2-1.生前整理を頼める業者のメリット・メリットまとめ

- 7-1.まずは不要な銀行口座・クレジットカードを解約する

- 7-2.財産目録を作る

- 7-3.デジタル遺産も忘れず整理する

- 8-1.少しずつ進める

- 8-2.家族と取り組む

- 8-3.エンディングノートを活用する

9.まとめ

1.「生前整理」は人生の終着点を見据えて身の回りを整える活動

生前整理とは、人生の終着点を見据えて身の回りの品物や財産を整理する活動です。生前整理を適切に行えば自身に万が一のことがあるとき、ご家族の負担を少なくできます。また過去を振りかえったり、今後の生き方を見つめ直したりする機会にもなります。

一言に生前整理といっても、整理の対象は物品や財産のみならず、デジタルデータにまで及ぶため、多くの時間と労力を要するもの。よって元気なうちに取り組むことが推奨されます。

1-1.生前整理と遺品整理とでは実施のタイミングが異なる

生前整理と遺品整理はいずれも持ち物・財産を整理する活動ですが、実施のタイミングに違いがあります。

生前整理:本人が元気なうちに、自らの持ち物や財産を整理する活動

遺品整理:本人が亡くなった後に、遺族が残された品々を整理する活動

生前整理をしっかり行っておくと、遺品整理の際に遺族へかかる負担を軽減できます。反対に、生前整理を行わなければ、遺族に大きな負担がのしかかることになります。このように生前整理と遺品整理には密接な関係があるため、大切な家族のためにも生前整理に取り組むべきなのです。

1-2.60代から生前整理を始めるケースが多い

生前整理を始めるべき時期に特に決まりはありません。しかし多くの場合、60代に入ると定年退職で人生の節目を迎えるため、生前整理に取り組む人が増える傾向にあります。

もちろん、30代や40代で生前整理を行うとしても早すぎることはありません。突然の事故や病気で命を落とすリスクは、誰にでもあるものだからです。

むしろ生前整理は肉体的にも精神的にも負担がかかる活動のため、身体が自由に動き、判断力や思考力がしっかりしているうちに始めることが推奨されます。本記事を読む今こそが、生前整理に取り組む絶好のチャンスです。

2.生前整理により得られる3つのメリット

生前整理をするメリットは、主に以下の3種類に大別できます。

- 遺族の負担を軽減できる

- 相続トラブルを未然に防ぎやすくなる

- 物理的にも精神的にもゆとりが生まれる

2-1.遺族の負担を軽減できる

生前整理を行うことで、遺品整理に伴う遺族の負担を軽減できます。

遺品整理が大変な理由は故人の持ち物を一つひとつ確認し、処分や保存方法を決める必要がある活動です。残された品の量が多いほど作業にかかる時間と労力は増し、遺族の負担は大きくなります。

また遺品整理に伴う金銭的な負担にも目を向ける必要があります。不用品の処分を業者に依頼する場合に大きな費用がかかる場合があるからです。一方、自身で所有物を整理し、不用品を事前に処分しておけば、遺族が整理すべき物の量や費用を確実に減らせます。

2-2.相続トラブルを未然に防ぎやすくなる

生前整理を行うと、相続トラブルを未然に防ぎやすくなります。相続においては、遺産の分配や財産の取扱い方について意見が食い違い、親族間の関係が悪化するケースは珍しくありません。

その点、生前整理を通じて遺品をリストアップし、誰に何を相続させるかをまとめておけば、自分の意向が親族に伝わりやすくなります。このことが親族間の争いの防止につながり、円満な相続を実現するための助けになるわけです。

2-3.物理的にも精神的にもゆとりが生まれる

生前整理を行うことで物理的なゆとりが生まれ、結果として精神的なゆとりにもつながります。

『気がつくと机がぐちゃぐちゃになっているあなたへ』(リズ・ダベンポート著/草思社)によると、人は年間で150時間も物探しに費やしているといわれています。生前整理を通じて生活スペースを整えれば、探し物の時間を削減でき、その分の時間を趣味や家族との時間に充てられるのです。

一方、生前整理に手をつけない限り、物探しのストレスと時間が増え続けるため、人生の充実度が確実に下がります。このように物理的なゆとりと精神的な安定は直結しています。生前整理は家族のためだけに行う活動ではなく、自分自身が充実した人生を過ごすためにも役立つのです。

3.生前整理に伴う2つのデメリット

生前整理には、以下のようなデメリットが伴います。

- 労力がかかる

- 費用がかかる

3-1.労力がかかる

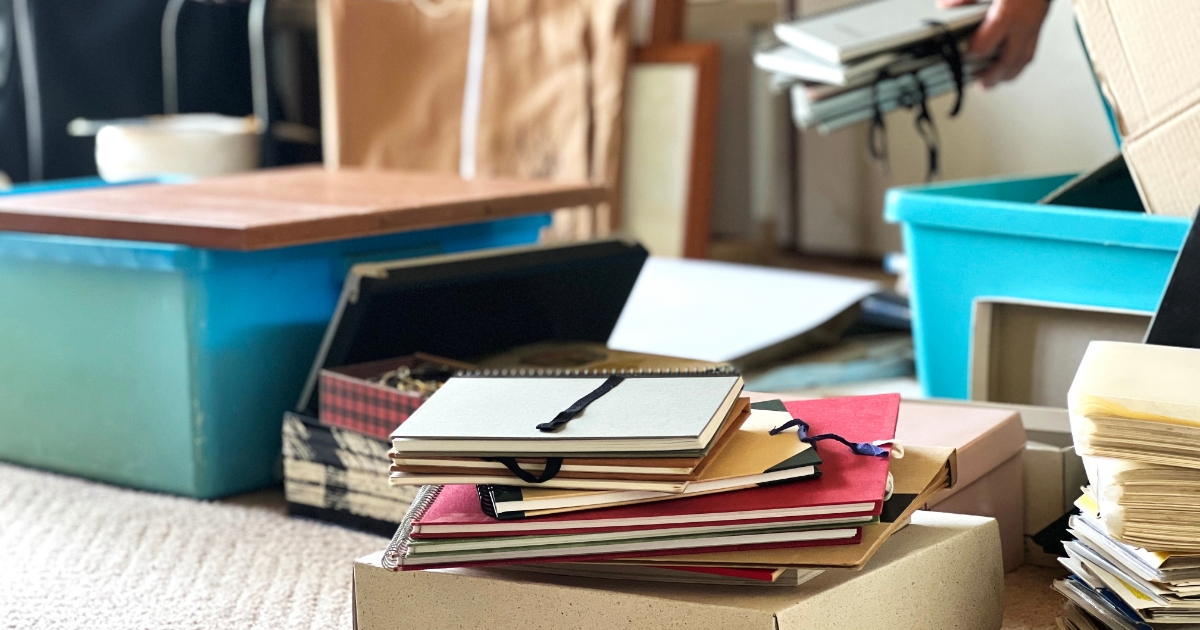

生前整理は、所有物や財産を一つひとつ確認して整理する必要があるため、非常に労力のかかる活動です。

たとえば大量の書類を仕分けたり、大型の家具を動かしたりします。もしくは思い出の品々を処分するか残しておくかで、頭を悩ませることもあるでしょう。物をあまり捨てる習慣がなかった人なら、なおさら大変です。とても1日や2日で終わる作業ではありません。

3-2.費用がかかる

生前整理では不用品を処分する際に、金銭的な負担が生じやすい傾向にあります。特に費用がかかりやすいのは、タンスや本棚、テレビ、冷蔵庫など大型の家具・家電を処分するときです。

たとえば家具を自治体へ粗大ごみとして出すには、処理費用を支払わねばなりません。処理費用は自治体により異なるものの、千葉県千葉市ではタンス1棹(さお)につき700円〜1500円程度がかかります(2024年8月10日現在)。

またテレビや冷蔵庫などの、家電は家電リサイクル法により粗大ごみとしては捨てられません。購入した店舗か、所定の業者に引き渡す必要があります。このとき、リサイクル料金と収集運搬料金の支払いが必要です。

リサイクル料金の相場:3,000〜5,000円程度

収集運搬料金の相場:2,000~3,000円程度

以下のページでは、テレビや冷蔵庫などのリサイクル料金を確認できます。

再商品化等料金一覧(家電リサイクル料金) | RKC 一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター

このように品物の種類によって、処理方法が異なるため注意が必要です。

一方で、生前整理業者や不用品回収業者に依頼すれば細かい物から大型の家具・家電までを、まとめて処分できます。しかしこの方法には数万円〜数十万円の費用がかかるケースが一般的です。

4.生前整理を頼める業者の種類と費用

この章では生前整理を頼める業者について、サービス内容と費用相場を紹介します。

4-1.不用品回収業者

不用品回収業者は、一度にたくさんの物品をまとめて処分してもらえる業者です。

ただしあくまで不用品物の処分に特化したサービス。思い出の品や貴重品、重要な書類など区別なく、指定した範囲の物品が全て処分されてしまいます。そのため依頼する前に、捨ててほしいものと捨てられたくないものを、自分で仕分けしておく必要があります。

不用品回収業者の費用の相場

不用品回収業者の依頼費用は、主にトラックの台数で決まります。

| トラックの大きさ | 費用相場 |

| 2tトラック / 1台 | 50,000円〜80,000円 |

| 4tトラック / 1台 | 80,000円〜100,000円 |

データ出典元:不用品回収ルート「不用品回収で2t・4tトラックはどれくらい積めるの?積み放題について解説」

2tトラックならば1〜3人暮らしの荷物、4tトラックがあれば一般家庭の荷物全てを載せ切れる程度の容量です。

4-2.生前整理専門業者に依頼する

「生前整理専門業者」は生前整理に特化した専門業者です。仕分や処分、簡易清掃に至るまで生前整理の全行程を任せられます。また処分や処遇に迷う物品について、スタッフから専門的なアドバイスをもらえるため、安心して処理を依頼できます。

ただし専門性の高いサービスゆえに、不用品回収業者に比べ費用が高額になりがちです。また業者によって受けられるサービスの範囲が異なる場合があります。利用を検討する際には、複数の業者から相見積もりを取り、費用やサービス内容などを比較してみることがおすすめです。

生前整理業者の費用の相場

生前整理専門業者を依頼する場合は、主に部屋の間取りと物の量で費用が決まります。

| 間取り | 人数 | 作業料金 |

| 1R・1K | 1〜2名 | 3万円〜8万円程度 |

| 1DK | 2〜3名 | 5万円〜12万円程度 |

| 1LDK | 2〜4名 | 7万円〜20万円程度 |

| 2DK | 2〜5名 | 9万円〜25万円程度 |

| 2LDK | 3〜6名 | 12万円〜30万円程度 |

| 3DK | 3〜7名 | 15万円〜40万円程度 |

| 3LDK | 4〜8名 | 17万円〜50万円程度 |

| 4LDK以上 | 4〜10名 | 22万円〜60万円程度 |

データ引用:遺品整理の専門家による遺品整理ブログ「生前整理を業者に依頼した時の費用相場はどのくらい?」

このように一応の相場はありますが、実際には受けられるサービスの種類や、処分するモノの種類によって、業者ごとに料金の差は出るものです。繰り返しにはなりますが、いくつか生前整理業者をピックアップして、見積もりを取りましょう。

4-2-1.生前整理を頼める業者のメリット・メリットまとめ

不用品回収業者を依頼するメリット・デメリットを以下にまとめます。

| 不用品回収業者 | 生前整理専門業者 | |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

5.生前整理の対象には「品物」と「財産」がある

生前整理の対象品には品物と財産があります。これらをしっかり区別して、適切に整理していくことが大切です。品物とは、一般的に個人が持つ物理的な所有物を指します。これには日常生活で使う道具や、個人的な価値を持つ物などが含まれます。

一方、財産とは個人が経済的価値を持つものとして所有する資産を指します。具体的には以下のような物が、品物と財産にそれぞれ該当します。

| 品物 | 財産 |

|

|

品物と財産とでは、整理する際に押さえておくべきポイントが異なるため、次の章で詳しく解説します。

6.品物整理のポイント

この章では、品物をうまく整理するためのコツを紹介します。

6-1.絶対に見られたくないものと残したい物を優先的に処理

身の回りの物品の大部分は「品物」に該当します。そのため、何から手をつけて良いか迷うこともあるでしょう。品物を整理する際は、まず「見られたくない物」と「残したい物」を優先的に処理することがおすすめです。

プライベートな書類や日記、内密に運用してきたSNSアカウントなど、家族にも見られたくない物は、自分の尊厳を守るために早めに処分しておくべきです。

一方で、大切な衣類やアクセサリー、写真など、家族や友人に引き継ぎたい品物は、事前に誰にどのように渡すかを決めておくと遺族が迷わずに済みます。思い出の品や家宝となる物品、たとえば家族写真などは形見分けのために、エンディングノートにリスト化しておきましょう。

このように、絶対に見られたくない物と大切にしたい物から整理を始めることが、生前整理の最初の一歩としておすすめできます。

6-2.残すものと処分する物に基準を設けて仕分ける

品物の整理を進めるうえで、捨てるか残すか迷うケースはしばしばあります。これは多くの場合、捨てる基準が明確でないために発生する悩みです。

たとえば「1年以上使わなかった物を処分する」といった具体的なルールを設けると、判断しやすくなります。四季を経ても使わない物は、今後も使う可能性が低いと判断できるからです。

もちろん、全てにおいてルールに従う必要はありません。たとえば、1年間手に取らなかったアルバムは感情的な価値が高く、ルールに沿って捨ててしまうと後悔するかもしれません。柔軟に考え、残す判断をしてもよいのです。

紹介した「1年間のルール」は、感情的な価値が絡まない日用品や雑貨などの仕分けに特に有効です。感情的な価値が高い物は前述したとおり「残したい物」として、エンディングノートにリスト化しておくことをおすすめします。

6-3.売る・譲るなどの手段を活用する

品物を整理する際、手放したい品を必ずしも捨てる必要はありません。

まだ使える物や価値のある物は、捨てる以外の手段で手放すことを考えてみましょう。たとえば、リサイクルショップやオンラインのフリーマーケットを利用して売れば、思わぬ収入を得られる場合もあります。また友人や家族に譲れば、捨てるはずだった品物が再び活用されるかもしれません。

これまで大切にしてきた品々を捨てるのは抵抗があるかもしれません。しかし、売ったり譲ったりといった方法を取り入れていくと、納得いくかたちで品物を手放せるのです。

7.財産整理のポイント

財産の整理は相続手続きに関わるため重要度が高いものの、どう取り組んでいけばよいかわからないという意見をよく耳にします。本章では財産の整理を進めるにあたって押さえておくべきポイントを紹介します。

7-1.まずは不要な銀行口座・クレジットカードを解約する

まずは不要な銀行口座やクレジットカードの解約から取り組んでみましょう。

銀行口座やクレジットカードをたくさん残してしまうと、家族は残高の確認や解約手続きに多大な労力を費やすことになります。一方、生前から解約を進めておけば、遺族にかかる負担を大幅に軽減できるのです。

いらない銀行口座やクレジットカードの解約は、重要かつ簡単に取り組めるため、生前整理の第一歩として最適です。

7-2.財産目録を作る

不要な口座やクレジットカードの整理が終わったら、財産目録を作ります。

財産目録とは自分が所有する財産をリスト化した文書です。資産の種類や保管方法、価値、そして受取人の希望を記載します。これにより自分の財産を正確に把握できたり、家族が混乱せずに相続対応できたりする助けになるわけです。

財産目録に決められた書式はありません。「財産目録 テンプレート」と検索すると、ダウンロードして使える雛形が手軽に入手できます。

以下に安心して利用できる、裁判所の財産目録の雛形を紹介します。

7-3.デジタル遺産も忘れず整理する

デジタル遺産の整理は忘れてはいけない作業です。具体的には以下のような物が、デジタル資産に該当します。

- ネットのアカウント

- ネット証券

- 暗号資産

- 電子マネー

- SNSアカウント

- クラウドストレージに保存されたデータ

- 有料の課金サービス

デジタル遺産は本人しか全体像を把握できず、アクセスにはIDやパスワードが必要となるため、生前に整理されていないと家族が対応に困ります。

たとえば、課金サービスが利用停止できず、料金が発生し続ける事態に見舞われることもあるでしょう。また暗号資産やネット証券などのデジタル資産は、アクセス情報がわからなければ相続をあきらめざるを得ません。

このようなトラブルを避けるため、デジタル遺産のリストをエンディングノートに作成し、ログイン情報やパスワードをまとめておくべきです。これにより課金停止や相続などがスムーズに進みます。デジタル遺産の整理を生前整理の一環として行うことは、家族への思いやりであり、確実に行うべき作業です。

8.生前整理に取り組む際の心構え

最後に生前整理をする際に心掛けておくと良いポイントについて紹介します。

8-1.少しずつ進める

生前整理は一気に進めようとせず、少しずつ取り組みましょう。長年蓄積した持ち物や財産を一つ一つ見直すべき活動です。体力的・精神的に大きな負担を伴うことになるため、徐々に作業精度が落ちていきます。場合によっては残すべき物を誤って処分してしまう事態になりかねません。

これを防ぐために、無理のないペースで生前整理を進めるべきです。

たとえば「今日はデスク周り」「来週はキャビネットの中」など、場所を決めて少しずつ取り組みます。時間があまり取れない日でも「スマホのデータを整理する」といった具合に、デジタル資産の整理に充ててもよいでしょう。

少しずつ自分のペースで進めることで、常にコンディションの良い状態で作業に取り組めるため、誤って必要な物を処分するようなリスクを避けられるわけです。

8-2.家族と取り組む

生前整理は家族を巻き込んで進めることが、結果的に家族の負担軽減につながります。

生前整理において完璧な状態を作るのは難しいものです。もし家族と進めていれば、たとえ伝えるべき内容をエンディングノートに書き漏らしても、一緒に生前整理を進めた誰かが気づいて対応しやすくなります。

さらに、共同で生前整理を進めることで「自分の死後」という、口に出しにくいテーマについても、話しやすい雰囲気が作られます。たとえば相続に関する話題も切り出しやすくなるため、相続トラブルの回避につながります。

もともと生前整理は、家族の負担を軽減するために行うものです。家族を巻き込んで整理を進めるほど、結果として家族の負担が減らせるものなのです。

8-3.エンディングノートを活用する

エンディングノートは、生前整理を進める際に非常に役立つツールです。遺品のリスト化や処分方法の指定、形見分けの方法などを記載できるほか、SNSやパソコン、スマートフォンのパスワードなど、デジタルデータに関する情報もまとめておけます。

エンディングノートは遺言書とは異なり、法的拘束力はありませんが、本人の意向を家族に伝える重要な手段です。書店では1,000〜2,000円程度で購入できますが、書式や内容は商品ごとに異なります。初めての方は専門家の説明文やコラムが付いたものを選ぶと安心です。

また、役場や公共機関で配布されている無料のエンディングノートも活用できます。これらは最低限の情報に絞られており、コストを抑えながら簡単に作成できるメリットがあります。

エンディングノートが配布されている自治体は以下のページよりご覧いただけます。

エンディングノートを無料配布している市町村・自治体一覧【終活ノート】 - つながり

エンディングノートを活用することで、財産管理や相続、葬儀の希望、遺言書の所在などを明確に記載でき、家族が迷わず対応できるようになるのです。

9.まとめ

この記事では、生前整理によって得られるメリット・デメリットや、失敗しないための取り組み方について解説しました。 生前整理を進めることで、家族の負担を減らせたり自分のその先の人生を豊かにできたりと多くのメリットがあります。

生前整理の対象となる物には、品物と財産の2つがあります。品物と財産とでは整理の際に押さえておくべきポイントが異なるため以下にまとめます。

| 品物 | 財産 | |

| 概要 | 個人が持つ物理的な所有物 | 個人が経済的価値を持つものとして所有する資産 |

| 具体例 |

|

|

| 整理のポイント |

|

|

こう見ると気をつけるべきことが多く、大変な取り組みのように感じられるかもしれません。確かに整理すべき物が多い場合には、非常に大きな労力がかかります。

その点、不用品回収業者や生前整理専門業者に依頼することで、自分の負担を大きく軽減できるかもしれません。特に生前整理専門業者は、単に物を処分してもらえるだけにとどまらず、専門家の観点から生前整理に関するアドバイスをもらえたり、役立つサポートを受けられたりします。

ただし依頼にはある程度の費用がかかる傾向にあるため、複数の業者から見積もりを受けることがおすすめです。相見積もりを取ることで、予算にあった企業を見つけられる可能性をグッと高められます。

大切なご家族の負担を減らすためにも、本記事を参考にして生前整理に取り組んでみてくださいね。

.jpg)